InDesignが終了したら日本の印刷出版業界どうなるのか?

「InDesignが使えなくなる日」

そんな未来を、想像したことはあるでしょうか?

この問題は、私たちの仕事や業界の将来に深く関わるものです。私自身も「そんなことは起こらない」と思っていますが、過去の歴史を振り返ると可能性がないとは言い切れないので、もしもの時に備えて考えておく必要があると思います。

要約

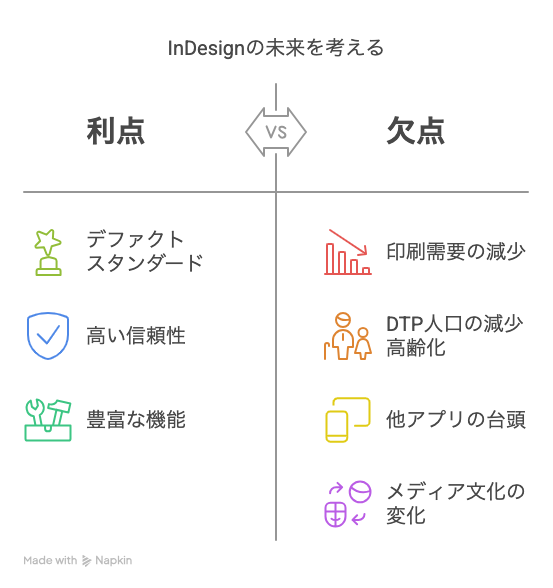

InDesignは、かつてのQuarkXPressや国産組版ソフトに代わり、印刷業界のデファクトスタンダードとして君臨しています。しかし、印刷需要の減少やDTP人口の減少(高齢化)、他の制作アプリケーションの台頭、メディア文化の変化などを背景に、将来的に開発やサポートが終了する可能性も否定できません。

過去の組版ソフト移行の時と同じように「使えるうちは使う」という姿勢を続けていくと、InDesignが終わる時に、大きな混乱や莫大なデータ移行コストに直面するリスクがあります。

私たちは、InDesignに過度に依存しない制作環境を整え、データの管理・活用方法を見直す必要があるのかもしれません。

このことを踏まえた上で、業務の自動化、ワークフローの最適化、印刷以外のメディアへの対応など、未来を見据えた体制づくりが求められています。

ポイント

- InDesignへの過度な依存は、将来的に大きなリスクとなる

InDesignは業界標準として広く普及した一方で、印刷需要の減少やDTP人口の減少・高齢化などにより、特殊な仕様となっている日本語版の将来的なサポートや対応の遅れが懸念される。代替手段があっても、依存度が高すぎるとスムーズな移行が難しくなる。 - 印刷業界は変化への備えが必要不可欠

「使えるうちは使う」という姿勢では、InDesign終了時に混乱が起きる可能性が高い。組版データの再活用や他メディアとの連携、自動化されたワークフローなど、InDesignに依存しない制作環境の構築が求められている。 - 制作フローやデータの考え方を見直すことが、業界の未来を切り開く鍵

InDesignは印刷用PDF出力の手段と捉え、その中身においては、InDesignの持つ標準的な機能での組版、データベースとの連携やスクリプトによる自動化などを通じて、効率的かつ柔軟な制作体制を整えることが重要。これにより、印刷業界はデジタル時代に適応し、持続可能な成長を目指すことができる。

目次

はじめに

過去の組版ソフトの歴史を振り返ると、どれほど広く使われていたソフトであっても、時代の流れとともにその役割を終える運命にあることがわかります。

現在、印刷業界で当然のように使用されているInDesignも、その例外ではありません。

私自身、InDesignを立ち上げない日はないほど日常的に使用しており、「まさかそんなことは…」と思いたい気持ちもあります。しかし、昨今の印刷出版業界の動向や社会全体の変化を見ると、InDesignの将来に対して漠然とした不安を感じざるを得ません。

今回は少し重めのテーマ「InDesignが終了したら日本の印刷出版業界はどうなるのか?」について考えてみたいと思います。

過去の事例を参考にしながら、どのような備えができるのかを考えることで、印刷物制作に関わる私たちの将来像が少しずつ見えてくるかもしれません。

InDesignがデファクトスタンダードになるまで

まずは、InDesignが現在のような地位を築くまでの流れを簡単に振り返ってみます。

DTP以前の話は長くなるため、ここではQuarkXPress(以下、Quark)から始めましょう。

当時、デザインというよりも「組版」のためのツールとして広く使われていたのがQuarkであり、日本におけるDTPの黎明期を支えたアプリケーションです。

現在でもQuarkは存在しており、データベースとの連携による自動組版の仕組みは、その後のDTPにおける自動化の基本となりました。InDesignもこの流れを引き継いでいます。

国産の組版ソフトとしては、モリサワの「MC-B2/MC-smart」や、住友金属(のちにキヤノンやNEC)による「Edian」「SUPER DIGITORIAL」などが存在しました。いずれも専用機に近い高価なものでしたが、日本語組版に特化しており、サポート体制も手厚かったため、安心して使えるソフトウェアとして多くの現場で活躍していました。

一方で、QuarkやInDesignのように、個人用PCにインストールして使えるタイプの組版ソフトも登場し、より多くのユーザーが手軽に使える環境が整っていきました。

組版ソフトの棲み分け

かつての組版ソフトは、それぞれに得意分野があり、明確な棲み分けがされていました。

- 新聞組版:Edian / SUPER DIGITORIAL / Edicolor

- 学参組版:Edian / MC-B2 / MC-smart

- 商業印刷組版:Quark / Edicolor

印刷会社や制作会社は、制作物の種類に応じて最適なアプリケーションを選び、使い分けていたのです。

しかし、時代が進むにつれて、これらの専用機は次第にQuarkやInDesignにその領域を侵食されていきます。DTPのコストが下がったこともあり、制作料金も徐々に低下していきました。

InDesignの戦略と躍進

当時、QuarkはDTP市場で大きなシェアを持っていましたが、日本語組版への対応が十分とは言えませんでした。

そこへ登場したのがInDesignです。Adobeが本気で取り組んだ日本語対応によって、InDesignは短期間で日本語組版機能を飛躍的に強化し、徐々に注目を集めていきました。

すでにIllustratorが業界標準となっていたこと、AdobeがPDFに力を入れていたことも追い風となり、InDesignはPDF出力との親和性を武器に、他の製品に対して優位性を確立します。

InDesignの成功は、単体の戦略というよりも、IllustratorやPhotoshopとの連携、PDFを中心とした印刷ワークフローの流れなど、Adobe全体の戦略の中で着実に進められてきたものだったのです。

InDesignと印刷業界の関係

InDesignが業界に広く受け入れられた背景には、印刷業界向けのセット商品として販売されたこともあります。

ただし、IllustratorとInDesignの役割の違いが明確でなかったため、どちらを使うかは作業者の判断に任されることが多く、結果的に作り方にばらつきが生じるようになりました。

InDesignでもIllustratorでも「なんでもできる」という自由度の高さが裏目に出て、標準化されていないデータの氾濫が始まったのです。その結果、印刷物のほとんどが非構造化データとなり、他のメディアでの活用を妨げることに繋がっています。現在、印刷物が他のメディアから孤立している原因はここにあると思います。

InDesignの功績

InDesignが業界で本格的に使われ始めた背景には、PostScriptに代わってPDFを中心とした印刷ワークフローの普及がありました。

PostScriptやPDF、InDesignはいずれもAdobeの技術であり、Adobeは印刷関連機器やソフトウェアメーカーと連携しながら、印刷業界全体に大きな変化をもたらしました。

InDesignの最も大きな功績は、こうしたPDFベースの印刷ワークフローにおいて、主要な組版ツールとして確固たる地位を築いたことにあります。

ただ、実際の制作現場において、InDesignを導入したことで劇的に効率が上がったという実感を持っている人は、あまり多くないのではないでしょうか。

InDesignの持つ高度な組版機能は評価されつつも、「見た目が整っていればよい」「印刷物として納品できればよい」という意識が根強く、InDesignの機能をどのように活用して制作の質を高めるかについては、関係者の間であまり語られてこなかったのが実情です。

InDesignが指定されるようになった背景

InDesignがデファクトスタンダードとなった最も大きな転機は、「納品物としてInDesign形式のファイルが指定されるようになったこと」だと感じています。

それまでは、制作会社や印刷会社ごとに得意とするアプリケーションを使い分けていました。どのソフトを使うかは、制作物の内容や目的に応じて判断されていたのです。

しかし、やがて「改訂や流用がしやすいように」「他でも使えるように」といった理由から、納品物の形式にInDesignが求められるようになっていきました。

また、印刷会社でも、安定した印刷ワークフローを担保するために、印刷会社側で検証済のソフトウェアやバージョンでの制作を推奨するようになりました。

その結果、制作側が案件に応じて最適な環境を選ぶ自由が失われていきます。

InDesignに向いていない案件であっても、InDesignで作らなければならないという状況が次第に増え、制作現場が考える効率化や品質を守るためのアイディアの声はその内部に閉じ込められ、立場的に低く扱われていきます。

こうした経緯を経て、かつて存在した多様な組版ソフトの多くは姿を消し、InDesignがデファクトスタンダードになりました。

※なお、Edianは「SUPER DIGITORIAL/EW」として現在も機能を継承しながら存続しています。

InDesignに代わるものは存在しないのか?

現在、InDesignはDTPツールとして圧倒的なシェアを誇っており、他の製品が参入しづらい状況になっています。

とはいえ、InDesignに代わるツールがまったく存在しないわけではありません。選択肢は限られてきたものの、今もいくつかの代替手段は残されています。

問題は、「選べない」ことにあります。

InDesignがデファクトスタンダードとなったことで、制作そのものが個人レベルでも行えるようになりました。その結果、制作の現場は企業的な工程管理やシステム化から離れ、個人の裁量に依存した作業環境になってしまったのです。

また、制作予算も下がり、個人でも扱いやすいツールが求められるようになりました。

その観点で見ると、高額な国産の専用機(100万円以上)や、保守費用のかかる組版システムは、導入ハードルが非常に高くなってしまっています。

専用アプリケーションを導入するには教育コストもかかります。InDesignはIllustratorと操作感が似ているため、一定のユーザー層にとっては習得しやすく、人材確保の面でも有利です。

こうして、気づかないうちに私たちはInDesign以外を選べない環境に追い込まれてしまいました。

つまり、「InDesignに代わるものが無い」のではなく、代替手段があっても移行できない、というのが現実なのです。

この状況を変えるには、制作環境そのものに対する考え方を見直し、コストや運用面を含めて根本的な改革が必要になります。

もしそれが実現できなければ――InDesignが終わるとき、それは印刷業界や関連する制作業界、出版業界の終わりを意味する可能性もあるのです。

InDesignの終了に向けた前兆とは?

これまでの他のソフトと同様に、InDesignも「開発終了」「サポート終了」といった形で終わりを迎える可能性があります。

ただし、その前に小さな変化として現れるのが、機能追加や改修、OS対応などにおいて「日本語版の対応が遅くなること」かもしれません。

InDesignはあくまで海外製品であり、私たちが使用しているのはそれを日本語にローカライズしたものです。

国産ソフトのように開発会社と販売元が同じである場合(たとえば、EdianはNECに移管されて継続)、ある程度柔軟な対応が可能ですが、Adobeのようなグローバル企業では、そうしたローカルな対応が難しい面もあります。

そのため、日本語対応の優先順位が下がれば、現場での使用に支障が出始めるというケースも想定されます。

また、Adobe製品は印刷用途以外のアプリケーションが数多く存在します。下落している印刷需要、Adobe製品全体からみたInDesignユーザーの割合の少なさという事実からみて、どこに力を入れるべきかというのはAdobe社の考え次第です。

Illustratorによる“侵食”の可能性

InDesignがAdobe製品の中から消えるとは考えにくいですが、他の製品に機能を吸収される可能性はあるかもしれません。

特に、IllustratorはInDesignに比べて用途が広く、印刷だけでなくWebデザインやデジタル用途でも使われています。

直感的な操作性もあり、初心者にとっては取っつきやすいツールです。

一方、InDesignは設定を重視する思想で構成されており、印刷物に特化したツールとして存在しています。

もし印刷需要が今以上に減少し、InDesignのユーザーがさらに少なくなれば、IllustratorでInDesign的なことを代替する動きが増えていく可能性もあるでしょう。

そして、CMYKを前提とした印刷工程そのものが崩れてしまえば、印刷用アプリケーション全体の存在意義が薄れ、CanvaやPowerPointといったライトなツールに置き換えられていく未来も現実味を帯びてきます。

最終的に残るのは、日本語組版に特化した専用機かもしれませんが、それも商業印刷というより、もはや文化的な保存の意味合いが強くなってしまうかもしれません。

InDesign終了がもたらす影響

もしInDesignの開発やサポートが終了した場合、次のような問題が現実的に発生すると考えられます。

- 明確な移行先が見つからない

- 移行できたとしても、コストや習得の負担が大きすぎる

印刷需要の低下が続く中、移行コストをかけるより「このタイミングで印刷事業または印刷物の発行そのものをやめる」という判断をする企業も増えてくるかもしれません。

こうなると、業界全体として「使えるうちはInDesignを使い続ける」という消極的な対応が常態化し、将来に向けた準備がますます難しくなります。

結果として、InDesignの終焉が印刷業界の縮小や終焉そのものにつながる可能性もあるのです。

環境の変化に備える

InDesignの終了を現実的に考えると、私たちの将来に対する不安が一気に広がります。

しかし、こうした変化を「リスク」と捉えるだけでなく、業界全体が変化に適応し、新しい価値を見出すためのきっかけとすることもできるはずです。

印刷業界はこれまで、急な変化に対してやや受け身の姿勢を取ってきました。将来への投資よりも、「今なんとかなっているから大丈夫」という体質が根強くあります。

けれど、今回のInDesign依存の問題は、過去の延長線上にあるものとは違います。これまで通りでは対応しきれない可能性が高く、今のうちから具体的な備えを考えることが重要です。

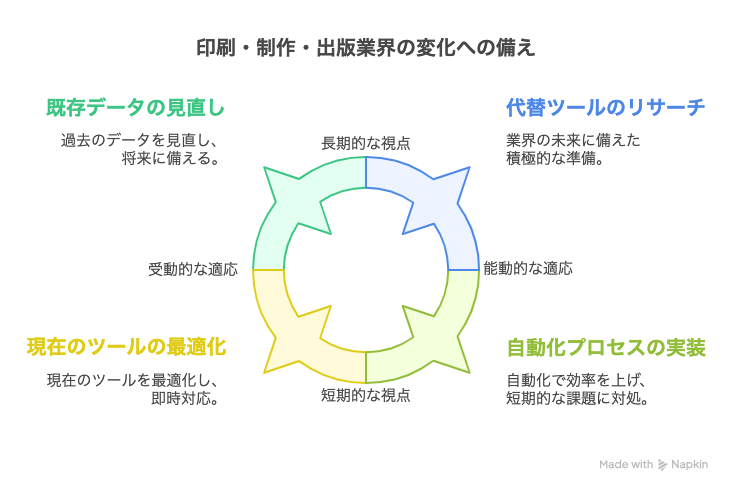

以下のようなポイントを意識することで、少しずつでも環境の変化に対応しやすくなると考えられます。

- 特定のアプリケーションに依存しないこと

→ 代替ツールや技術をリサーチし、柔軟に対応できるようにしておく - アプリケーションの特性を理解し、無理なく使うこと

→ 向いていない作業は他ツールを検討するなど、設計段階から最適化する - 印刷用PDF出力ツールとしてInDesignを位置づけること

→ 組版エンジンとして割り切ることで、移行しやすくなる - 再利用したい情報はInDesignに閉じ込めず、別管理すること

→ データベースなど外部で管理し、他メディアへの活用も可能にする - スクリプトや周辺ツールで作業を自動化すること

→ 手動操作を減らすことで、将来的な仕様変更や移行がしやすくなる - 既存データの見直し(リファクタリング)を行うこと

→ 在版データの作り方を調査し改修することは、効率や拡張性に大きく寄与する

こうした取り組みは、今後の制作現場における柔軟性と持続性を確保するために欠かせません。

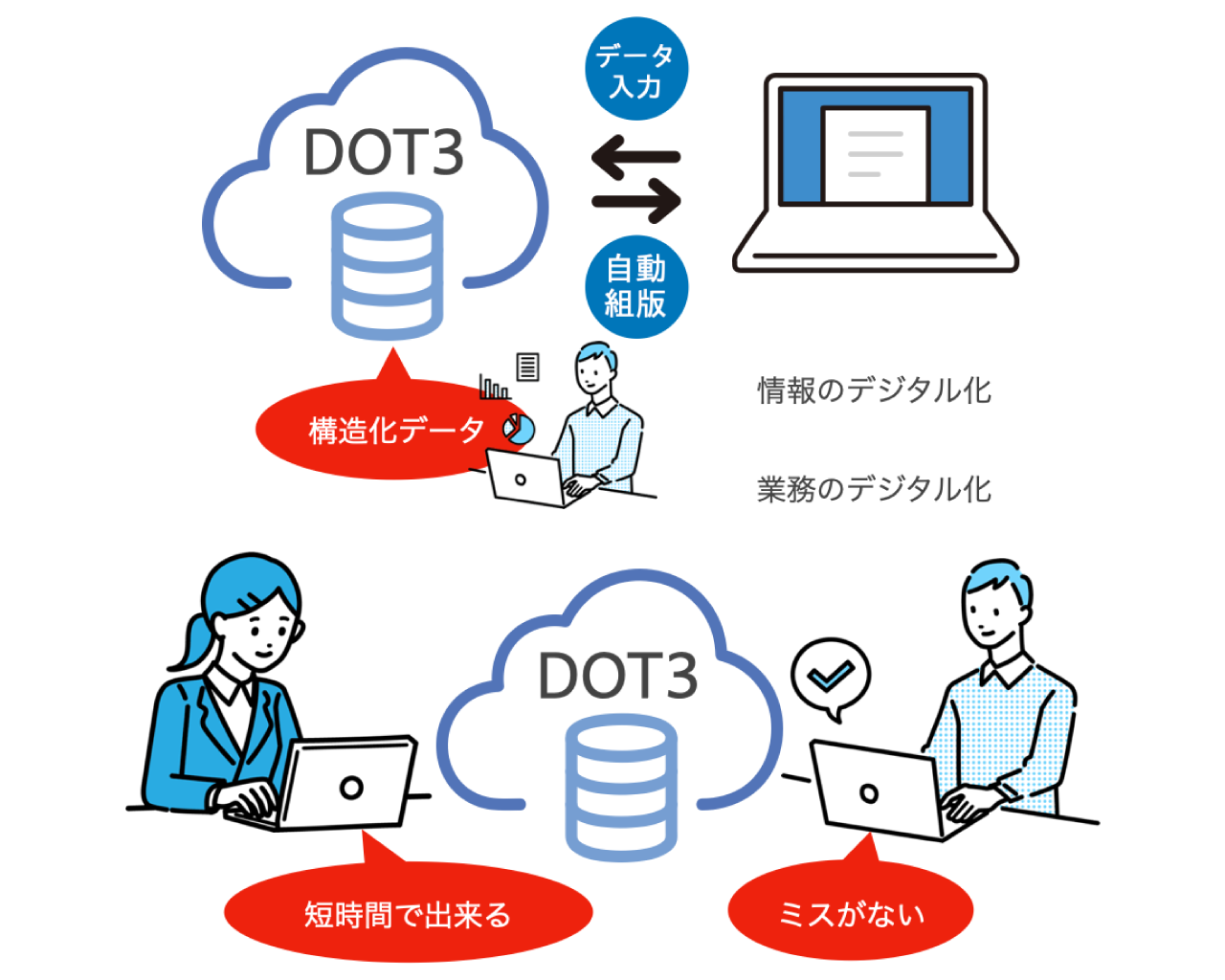

DOT3で環境変化に備える

環境が大きく変わる局面は、同時にこれまでの課題をクリアするチャンスでもあります。

たとえば、DOT3(自動組版のクラウドサービス)のような仕組みを活用すれば、アプリケーション依存から脱却しつつ、変化に強い制作環境を構築することが可能です。

DOT3は、過去の組版ソフト移行の苦労を知っているからこそ、特定のエンジンに縛られずに使える設計思想で構築されています。以下のような特徴があります:

- 組版エンジンやツールは差し替え可能

- デザインテンプレートはInDesignで作成

- 最終的なレイアウトされたページ出力は安定性のあるInDesignを使用

現在は、「AH Formatter × InDesign」の組み合わせが最適とされていますが、技術進化に応じて組み合わせを変えても、中核となるデータ設計はそのまま活用可能です。

さらに、コンテンツはデータベースで管理されているため、Webサイトや他システムとの連携もスムーズ。

業務効率の向上や情報資産の活用、さらにはDX(デジタルトランスフォーメーション)推進にもつながります。

DOT3のような柔軟な仕組みを取り入れることは、「何が変わっても対応できる制作体制」への第一歩となるでしょう。

InDesignは、日本語組版にも対応した優れたアプリケーションです。

細かな設定が可能で、スクリプトによる自動化にも強みがあり、多くの制作現場を支えてきました。

しかし、今後もずっと使い続けられる保証はありません。

だからこそ、InDesignに固執するのではなく、その特性を理解した上で活用する姿勢が求められています。

印刷物だけでなく、Webや他のメディアにも対応できるデータ設計・運用に切り替えていかなければ、私たちがこれまで積み重ねてきた情報資産が、アプリケーションの終了とともに失われてしまう危険性すらあります。

私たちは、便利なツールや環境に依存しすぎる傾向があります。だからこそ、少し距離を置いて俯瞰してみることで、新たな視点や可能性が見えてくるはずです。

私たち自身の将来は、私たちの手で考え、切り拓いていくべきものです。

InDesignの「終わり」を想像してみることは、決して悲観的な未来予測ではありません。

それはむしろ、これからの制作環境や業界のあり方を見直すための大切なきっかけになるはずです。

- 自動組版 InDesign 教育 印刷 効率化 自動化 DTP 生成AIで始める!自分専用InDesignスクリプト入門(その1)

- 自動組版 InDesign 業界 印刷 効率化 自動化 DTP 非構造データは構造化できるのか?印刷物のデータ化について

- 自動組版 InDesign 業界 印刷 効率化 自動化 DTP 【検証・考察】AI校正の実力と限界、自動組版との関係

- 自動組版 InDesign 業界 印刷 効率化 自動化 DTP Web用PDFとは〜page2025セミナー「Web用定期発行プロジェクトの全て」解説シリーズ①

- 自動組版 InDesign 業界 印刷 効率化 自動化 DTP 自動組版で業務効率化!校正・修正工程の時間短縮術

- 自動組版 InDesign 教育 経営 業界 印刷 効率化 自動化 DTP InDesignが終了したら日本の印刷出版業界どうなるのか?

- 自動組版 InDesign 業界 印刷 効率化 自動化 DTP page2025出展とセミナーを終えて〜セミナーで伝えたかったこと

- 自動組版 InDesign 業界 印刷 効率化 自動化 DTP page2025セミナー「Web用PDF定期発行プロジェクトの全て」

- 自動組版 InDesign 業界 印刷 効率化 自動化 DTP DTPスクリプトセミナーで便利なスクリプトを紹介します

- 自動組版 InDesign 自動化 DTP 「テンプレート」と「パターン」の違いについて〜自動組版のための用語整理