page2025出展とセミナーを終えて〜セミナーで伝えたかったこと

この記事の要約

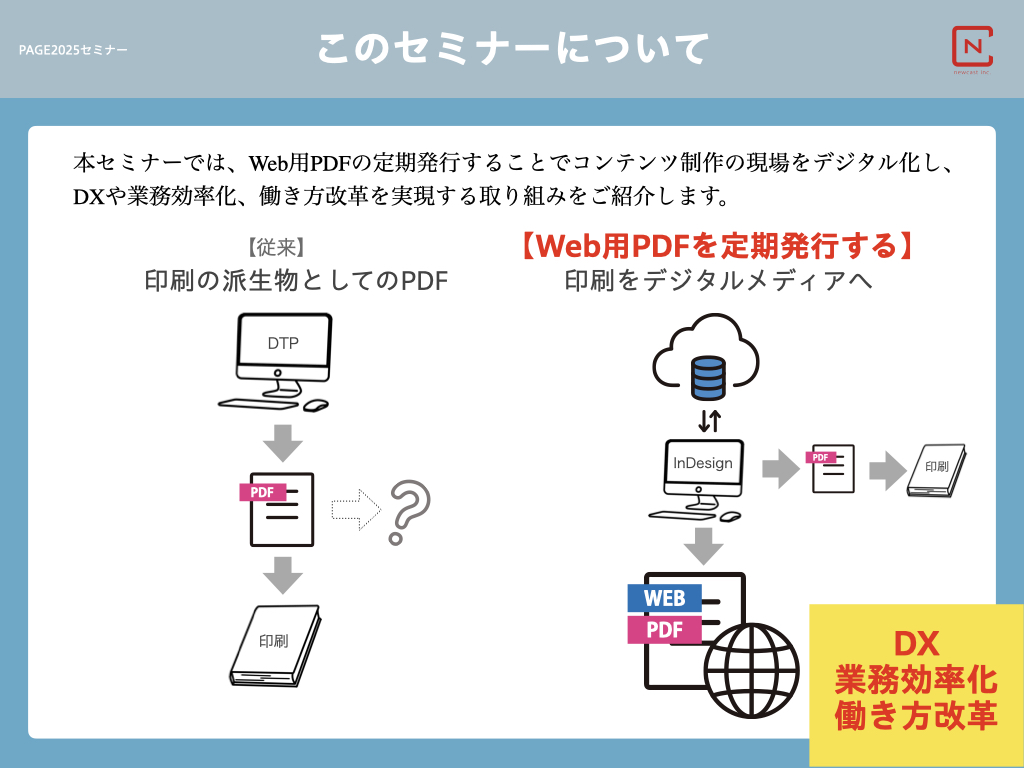

印刷業界の展示会「page2025」が閉幕し、多くの来場者が印刷の効率化や自動組版に関心を持っていました。しかし、Webの台頭により印刷の価値が正しく評価されず、消えていく現状に疑問を感じます。Webは無限の情報量が強みですが、編集が省かれた結果、情報の質が低下しています。一方、印刷物は「編集」という作業を通じて価値を生み出します。その解決策として、PDFを活用し、定期的に更新することで印刷物の価値を最大限に引き出す方法をセミナーで提案しました。

ポイント

- 印刷の効率化と自動組版への関心増加

- Webの情報過多が編集の価値を低下

- 印刷物の「編集」が価値を生む

- PDF活用で印刷物の価値を維持

- PDF更新により情報の鮮度を保つ

はじめに

印刷業界の展示会「page2025」が閉幕しました。

今回も沢山の方にセミナーやブースにお立ち寄りいただきました。

この場を借りてお礼をさせてください。

ご来場ありがとうございました!!

出展社側としての今回の感想は、制作現場の改善やデータ活用を模索している方が多く、自動組版や効率化への皆さんの期待が年々大きくなっていると感じました。

しかし現状をみると、Webに移行する世間の風潮の中、印刷物のデメリットばかりが強調され、正当な評価をされずにこのまま消えていくのは、ちょっと納得がいかないと思うのですが、皆さんはどうでしょう。

今回のセミナーの内容は、印刷とその制作、そして発行といった一つの括りを再構築するものです。

作る側、発行する側を担当されている方に是非参考にしてほしい内容となっていますので、ブログにて解説していきたいと思います。

印刷物を作るのはめんどくさい

(本題に入る前に、ちょっと寄り道して日々想っていることを少しだけ…)

印刷物は、その限られた誌面領域の中で、文字の位置、文字サイズ、フォントの種類、太さ、色、写真の置き方など色々やりくりして、情報をコンパクトにまとめて用紙サイズの中に収めるため、結構大変な作業です。

これは物理的な紙、誌面を見たユーザーが視覚的に全体を把握するための「編集」技術です。

対してWEBのメリットとして情報量の制限がないことが挙げられます。この範囲に収めるということを意識しなくても良いことは印刷物制作に比べて楽です。

これは、情報提供側が情報を絞り込むという「編集」作業の必要性が無くなったことを意味しており、その作業をユーザー自身に委ねています。

ユーザー側からこのことを考えると、まとまっていない山盛りの情報から正しい情報に辿り着くための脳内の編集作業をユーザー自身がどこまで行えるのか、といった疑問が浮かびます。

この状態で、本当に情報を伝え、それをフィードバックできるのか、という課題は解決されていないのではと思います。

WEBのメリットはデメリットにもなる

編集作業を丸投げされたユーザーは、情報過多のメディアからやがて遠ざかるのではないかというのは、動画は最初の何十秒、記事は何文字以内のタイトルでないと見てもらえない、という話からも垣間見ることができます。

これは、無限の情報量というメリットを打ち消すものです。

情報提供側が編集をしなくなったことによって、コンテンツの善し悪しよりも、より多くたまたま見られたものが出回っているだけ、となっています。

コンテンツを作る側も、とりあえず表示回数、再生回数が稼ぐためのお作法ばかりに気を取られていて、WEBを始めとするデジタルメディアの世界はもはやクリエイティブではなくなっています。

この辺りは、あくまで個人的な意見ですが、作り手側としてWEBは作っていて面白くない、と感じてしまう理由だと思います。

印刷物の価値をPDFで引き出す

このような状況で、印刷物が排除されていくのは、なんか納得いかないんだよなということなのです。

印刷物のように制約が多いコンテンツ制作は、「編集」というめんどくさい工程を経て完成します。

情報を選別し、再構築する編集があるからこそ、ユーザーに対して新たな価値観や楽しみ、喜び、驚きを与えるきっかけ作りができるのではないでしょうか。

PDFを定期的にアップデートする

かといって、印刷はWEBに比べて印刷機を回すコスト、紙代など諸々のコストがかかります。

このコストを打ち消すことは不可能ですが、印刷しない状態=PDFであれば、そのコストが発生しません。

また、PDFであればWEBと同じタイミングで最新の情報にアップデートすることが可能です。

このことは、印刷物の内容が発行とともに劣化していくデメリットを軽減します。

今すぐできるのに何故やってないのか

この取り組みは、今すぐにでもできるのにやってないだけです。

その理由はいくつか考えられます。

- デジタルブックの更新が面倒

- リンクを貼ったり目次を作るのが大変

- 制作と印刷がセット販売されているから切り離せない

- そもそもそんな発想がない

印刷物の元となったデータを更新してアップするだけの単純な話なのですが、何故やってないのでしょうか。

今回のセミナーでは、この辺りの謎を紐解きながら解説しています。

セミナーの内容

小分けに解説していきますので、書き終わったら順次記事へのリンクを貼っていきます。

- このセミナーについて

- 会社紹介

- Web用PDFの位置付け

- Web用PDFの事例

- Web用PDF定期発行ワークフロー

- 現場のデジタル化

- 短期間で業務をサイクル化する意味

- コストは?(従来との工数比較)

- どんなシステム?

- 各種情報はDOT3でクラウド管理する

- DOT3のクラウド自動組版機能を使う

- DOT3の自動組版デザインの例

- DOT3のフィルタ機能を使う

- DOT3のページ立て機能を使う

- DOT3とInDesignを繋ぐ

- InDesignスクリプトで仕上げる

- WEB用PDFを作る

- 一部データの修正を適用する

- DOT3のデータを活用する

- いくらかかるの?(DOT3導入費用)

セミナーをお聞きいただいた方も、30分では語り切れなかった内容を書いていますので是非参考にしてください!

- 自動組版 InDesign 印刷 効率化 自動化 WPS.3 DTP スクリプト 生成AIで始める!自分専用InDesignスクリプト入門(その1)

- 自動組版 InDesign 業界 印刷 効率化 自動化 WPS.3 DTP 非構造データは構造化できるのか?印刷物のデータ化について

- 自動組版 InDesign 業界 WEB 印刷 効率化 自動化 WPS.3 DTP 【検証・考察】AI校正の実力と限界、自動組版との関係

- 自動組版 InDesign 業界 WEB 印刷 効率化 自動化 WPS.3 DTP スクリプト Web用PDFとは〜page2025セミナー「Web用定期発行プロジェクトの全て」解説シリーズ①

- 自動組版 InDesign 業界 WEB 印刷 効率化 自動化 WPS.3 DTP スクリプト 自動組版で業務効率化!校正・修正工程の時間短縮術

- 自動組版 InDesign 業界 印刷 効率化 自動化 DTP InDesignが終了したら日本の印刷出版業界どうなるのか?

- 自動組版 InDesign 業界 WEB 印刷 効率化 自動化 WPS.3 DTP スクリプト page2025出展とセミナーを終えて〜セミナーで伝えたかったこと

- 自動組版 InDesign 業界 WEB 印刷 効率化 自動化 WPS.3 DTP スクリプト page2025セミナー「Web用PDF定期発行プロジェクトの全て」

- 自動組版 InDesign 業界 印刷 効率化 自動化 WPS.3 DTP スクリプト DTPスクリプトセミナーで便利なスクリプトを紹介します

- 自動組版 InDesign 自動化 DTP 「テンプレート」と「パターン」の違いについて〜自動組版のための用語整理